血糖値が下がる仕組み

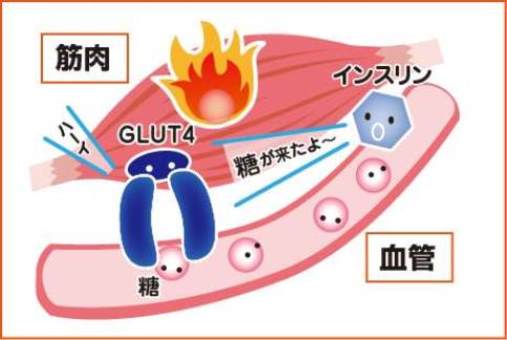

私達が食事をとると血液中に含まれる糖分を表す血糖値は上昇し、時間がたつと下がります。この血糖値を下げるときに膵臓から出されるインスリンというホルモンが働きます。血糖値の7~8割は骨格筋(筋肉)の細胞内に取り込まれますが、インスリンは筋肉の細胞の内部にいる糖の輸送体(GLUT4:グルットフォー)に糖を取り込むように指示することで、食後に増加した余分な血液中の糖を主に筋肉の細胞内に取り込ませています。

ところが、糖尿病の人やインスリンの働きが良くない人は、食後に上がった糖を筋肉にうまく取り込むことができないため、食後高血糖の状態につながります。また、肥満状態の人は、蓄えすぎた脂肪細胞がインスリンの働きを悪くする物質を出すことがわかっています。どちらの状態でも必要以上にインスリンを使うことになり、糖を体脂肪として蓄積させてしまうという悪循環につながるのです。

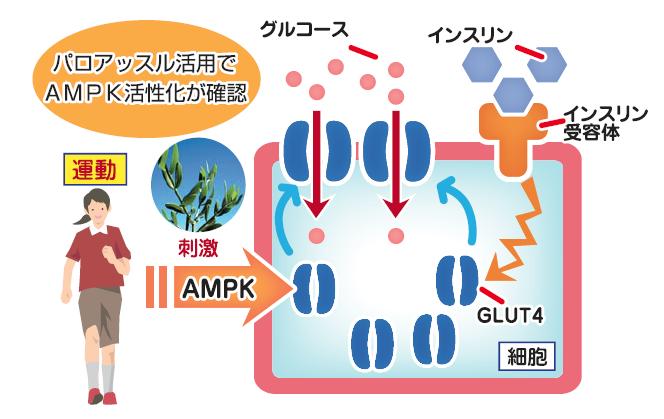

インスリンの働きをサポートするAMPK

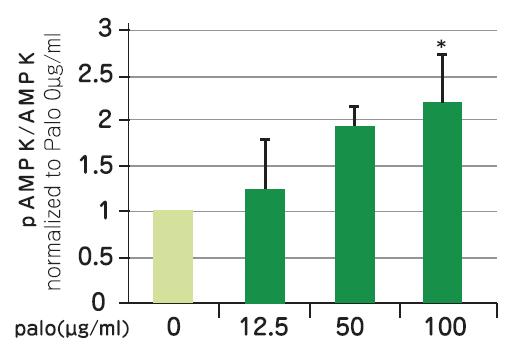

近年、インスリン以外にも糖の輸送体に指示を出すことができるAMPKという酵素が注目されています。AMPKはインスリンと別の経路ではたらくため、インスリンの働きが良くない方に対しても有効です。糖尿病の予防や治療としても勧められる運動は、筋肉量を増やして基礎代謝を上げるとともに、運動という「刺激」がAMPKを活発にさせることで、糖の取り込みを高めるというはたらきを利用しています。また、AMPKは運動以外の方法でも活発にすることができるため、「運動模倣薬」とも呼ばれています。